上海博物館下周(1月22日)將迎來“印象·派對:POLA美術(shù)館藏印象派藝術(shù)大展”。1月13日下午,上海博物館針對該展舉行了首場新聞發(fā)布會。

“印象·派對”將分為六個部分,通過36位藝術(shù)家的69件經(jīng)典之作,全景式梳理印象派藝術(shù)的發(fā)展及對后世廣泛的影響。展品涵蓋從莫奈、雷諾阿、塞尚、梵高、高更,到馬蒂斯、畢加索等印象派及后印象派代表作品,特別呈現(xiàn)沃爾夫?qū)?middot;提爾曼斯、杉本博司、草間彌生等當(dāng)代藝術(shù)家的創(chuàng)作。

當(dāng)天下午,在上海博物館東館第二臨展廳,克勞德·莫奈名作《國會大廈·玫瑰色交響樂》、梵高《維格伊拉運河上的格萊茲橋》進(jìn)行開箱布展。

“印象·派對:POLA美術(shù)館藏印象派藝術(shù)大展”布展現(xiàn)場

據(jù)悉,此次展覽是上博“對話世界”文物藝術(shù)大展系列第五展,由上海博物館主策、聯(lián)手日本印象派藝術(shù)收藏重地POLA美術(shù)館及日本經(jīng)濟(jì)新聞社呈現(xiàn)。 展覽將全景式呈現(xiàn)印象派藝術(shù)的開端、發(fā)展、興盛以及對后世藝術(shù)持久影響。

莫奈,《國會大廈·玫瑰色交響樂》布展上墻

展覽匯聚36位藝術(shù)家的69件經(jīng)典之作,涵蓋從莫奈、雷諾阿、塞尚、梵高、高更,到馬蒂斯、畢加索等印象派及后印象派代表作品,特別呈現(xiàn)沃爾夫?qū)?middot;提爾曼斯、杉本博司、草間彌生等當(dāng)代藝術(shù)家的創(chuàng)作。除了來自POLA美術(shù)館的64件館藏,此次上博特意向國內(nèi)中國美術(shù)館、劉海粟美術(shù)館、安徽博物院借展了劉海粟、常玉、潘玉良等五件作品,展覽涉及的名家、藝術(shù)流派之多、時間跨度之久,均屬前所未有。

“在此次展覽的籌備過程中,我們上博的策展團(tuán)隊多次來到日本POLA美術(shù)館,把他們展線上最重要的作品都挑選過來了。”上海博物館館長褚曉波介紹說,“而作為POLA美術(shù)館在中國的首秀,他們也愿意把最好的館藏送到中國來展示。”

POLA美術(shù)館

提及日本POLA美術(shù)館,國內(nèi)的觀眾對日本這座“小而美”的美術(shù)館相較陌生。POLA美術(shù)館于2002年在神奈川縣箱根市落成,館舍“隱身”于一片綠意盎然的箱根森林公園內(nèi),完美踐行著“藝術(shù)與箱根町自然美景共生”的理念。館內(nèi)一萬多件藏品,由已故的POLA集團(tuán)第二代社長鈴木常司(Tsuneshi Suzuki)生前花費40余年時間悉心收集,其中就包括莫奈、雷諾阿、梵高、塞尚、高更、畢加索等一系列館藏級別的西方繪畫精品。

西方印象派藝術(shù)堪稱經(jīng)典,印象派展覽在國內(nèi)也有著廣泛的受眾基礎(chǔ)。館方用“獨辟蹊徑”來形容此次的印象派展覽。日本對西方繪畫,尤其是印象派藝術(shù)的喜愛有目共睹,他們對于印象派作品的收藏也有著自己鮮明的特色。上博此次與POLA美術(shù)館合作舉辦印象派展覽可以說是換一個視角看印象派藝術(shù),“從日本及日本美術(shù)館的收藏,呈現(xiàn)亞洲人對印象派藝術(shù)的視覺和審美偏好。”

戴蕾絲帽的女孩 皮埃爾-奧古斯特·雷諾阿 1841年-1919年 1891年|布面油畫 POLA美術(shù)館藏

上海博物館歷史上舉辦過各種題材的展覽,西方繪畫展覽一直是觀眾最喜歡的題材之一。上海博物館對印象派藝術(shù)的探討也有著傳統(tǒng)的脈絡(luò)和線索,比如早在2013年,上博就曾舉辦過“從巴比松到印象派”,關(guān)注印象派繪畫的起端發(fā)軔;2019年“美術(shù)的誕生”,探討藝術(shù)史中長期被視為印象派對立面的學(xué)院派藝術(shù);2023年“從波提切利到梵高”,呈現(xiàn)印象派如何作為藝術(shù)變革的重要環(huán)節(jié)。“在過去這些展覽的基礎(chǔ)上,‘印象·派對’體現(xiàn)了上博特展的系統(tǒng)性、延續(xù)性和學(xué)術(shù)性。”

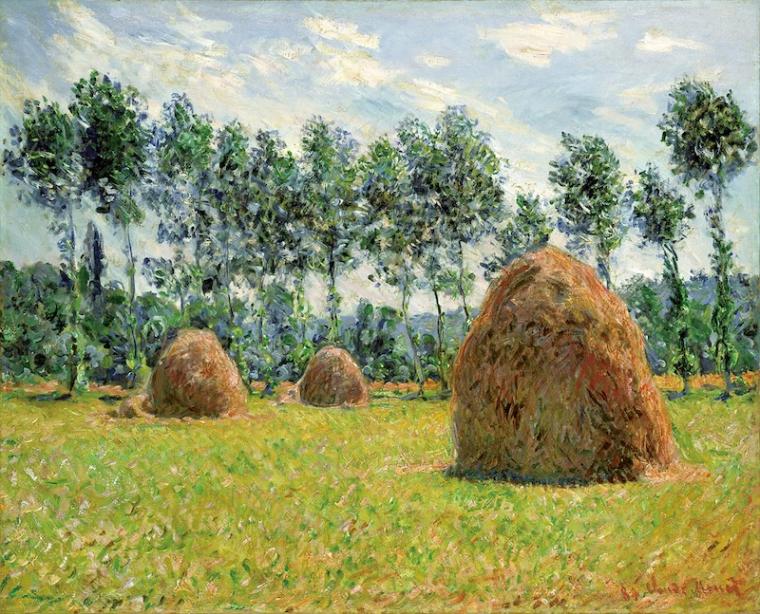

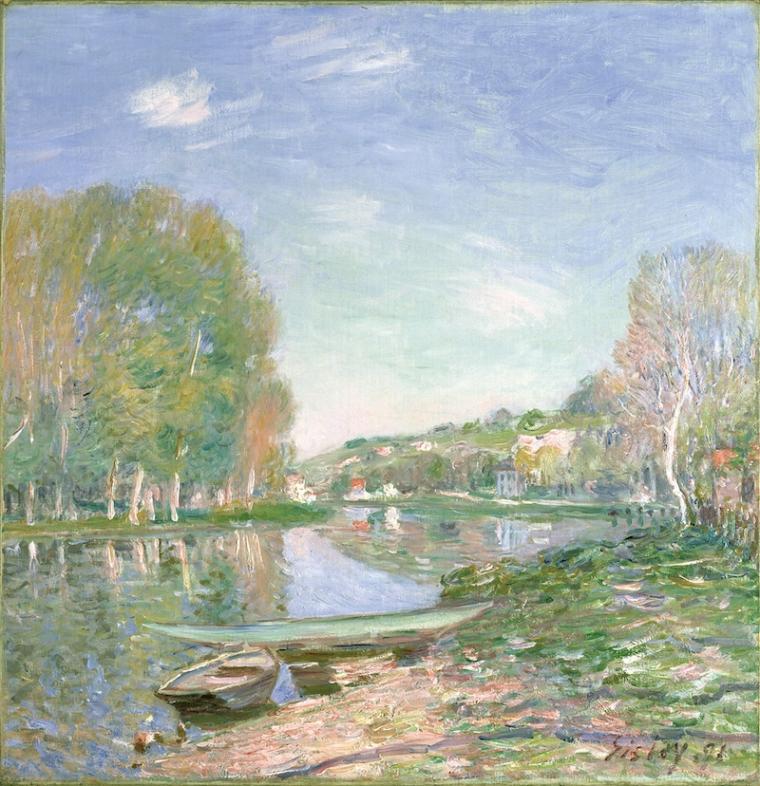

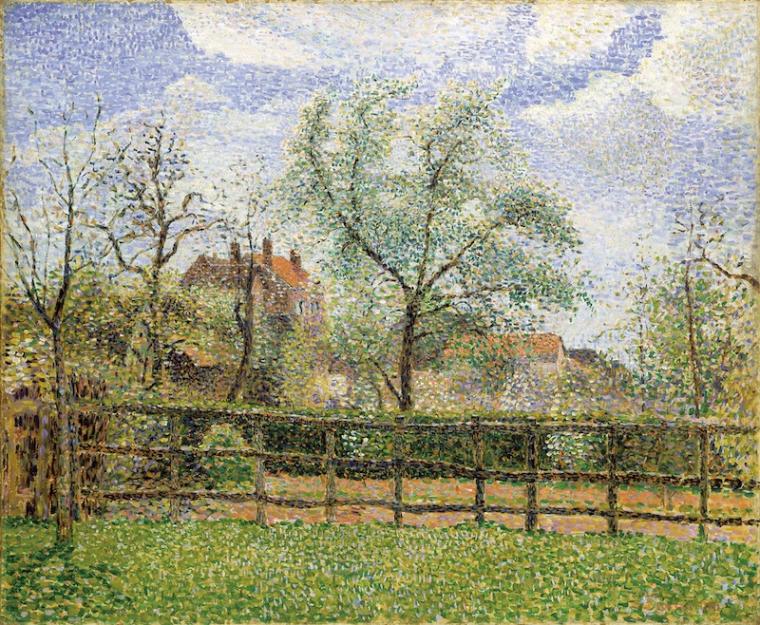

展覽 “印象·派對”將分為六個部分,以光影與自然為線索,不僅呈現(xiàn)印象派藝術(shù)捕捉瞬間之美的卓越成就,還深入探討其在野獸派、立體主義乃至當(dāng)代藝術(shù)中的延續(xù)與革新。展覽前邊幾個板塊將著重聚焦印象派藝術(shù)發(fā)展過程中的發(fā)端和盛期的名家名作,重要作品包括居斯塔夫·庫爾貝《雪中鹿影》,愛德華·馬奈《薩拉曼卡的學(xué)生》,莫奈《吉維尼的干草堆》《國會大廈·玫瑰色交響樂》《查令十字橋》等6幅作品,雷諾阿《戴蕾絲帽的女孩》《沐浴之后》等五幅作品,保羅·塞尚《瓦茲河畔奧維爾鎮(zhèn)的小屋》《四個浴女》等四幅作品以及卡米耶·畢沙羅、西斯萊等藝術(shù)家作品。

保羅·塞尚,《瓦茲河畔奧維爾鎮(zhèn)的小屋》,1872-1873年|布面油畫,POLA美術(shù)館藏

除了可以一覽西方印象派盛期的名家名作,此次展覽也體現(xiàn)了上博一以貫之的自主策劃和學(xué)術(shù)思考,尤其是展覽的最后兩個板塊“復(fù)調(diào)回響:西洋繪畫在東方”“余興派對:當(dāng)代藝術(shù)中的光與空間”作為本次展覽的亮點和全新嘗試,為此次印象派為主的展覽增添新的學(xué)術(shù)內(nèi)涵。

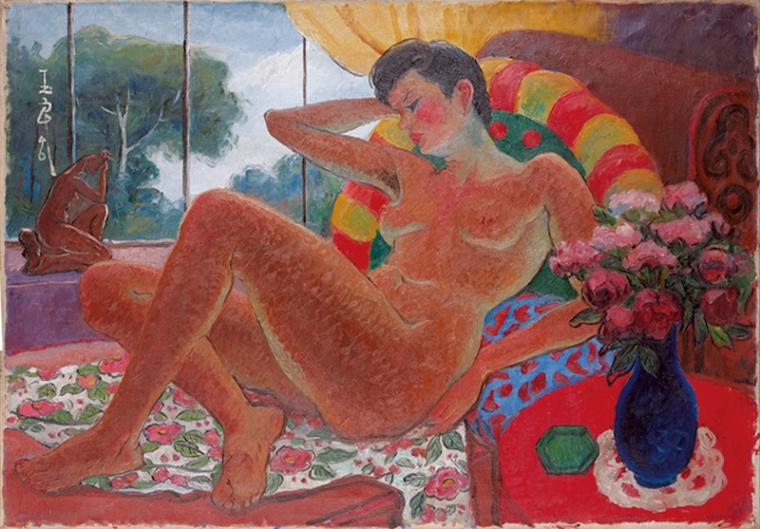

潘玉良,《窗前女人體》,1946年,布面油畫,安徽博物館藏

“復(fù)調(diào)回響:西洋繪畫在東方”聚焦印象派對以中國和日本為主的亞洲藝壇的影響,“余興派對:當(dāng)代藝術(shù)中的光與空間”將以獨立展廳的形式展出受印象派影響的日本當(dāng)代藝術(shù)家的影像和裝置作品,從杉本博司到草間彌生等,為本次展覽增添當(dāng)代視角。

沃爾夫?qū)?middot;提爾曼斯,《流溢的光》,2011年,噴墨打印裱于鋁板,藝術(shù)家自制框,POLA美術(shù)館藏

“展覽最后一個板塊通過呈現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)家聚焦光和空間的詩意作品呼應(yīng)印象派在藝術(shù)史中最重要的突破與變革,即對光影的觀察和呈現(xiàn)。因此,盡管我們該單元的作品是當(dāng)代藝術(shù),但是仍然可以找到印象派對他們的影響。”褚曉波說,這也是上博的一次全新嘗試。

莫奈、梵高名作上墻

展期臨近,上海博物館東館第二臨展廳的布展工作也在緊張進(jìn)行中。當(dāng)天下午,澎湃新聞記者在現(xiàn)場目擊梵高、莫奈名作開箱布展過程。

“印象·派對:POLA美術(shù)館藏印象派藝術(shù)大展”布展現(xiàn)場

此次上墻的作品之一《國會大廈·玫瑰色交響樂》是克勞德·莫奈《國會大廈》系列繪畫作品之一,也是其媲美“睡蓮”系列的另一個重要系列作品。據(jù)悉,1899至1905年間,莫奈陸續(xù)創(chuàng)作了至少19幅以英國國會大廈為主題的繪畫作品,它們分藏于世界不同的知名博物館中。

莫奈,《國會大廈·玫瑰色交響樂》,1900年,布面油畫,POLA美術(shù)館藏

1900年冬天,莫奈因兒子米歇爾在倫敦留學(xué)而在此短居 ,開始創(chuàng)作以“國會議事堂”和“泰晤士河”為主題的風(fēng)景畫系列作品。次年冬天,他再次到訪倫敦,繼續(xù)這一系列的創(chuàng)作,但最終稿均在他位于吉維尼的畫室內(nèi)完成 。

莫奈在泰晤士河對岸圣托馬斯醫(yī)院的陽臺上取景 ,以瞭望的視角描繪出逆光下的國會議事堂 ——這座新哥特式建筑被河面升起的霧氣所籠罩,晚霞的余暉為其鍍上一層粉紫色調(diào) ,寧靜的泰晤士河倒映著國會議事堂朦朧的身影 。國會議事堂、泰晤士河與升騰的霧氣交相輝映 ,仿佛共同演奏出一首抒情的玫瑰色交響曲 。

莫奈創(chuàng)作系列作品的初衷是通過在相同地點描繪相同景物 ,從而捕捉不同時間、季節(jié)下光線的微妙變化。保羅·杜朗-盧埃爾畫廊曾為莫奈舉辦個人特展 ,把“干草堆”和“睡蓮”這樣的系列作品匯集展出,讓觀者更直觀地感受到畫家在畫作中對光影效果的調(diào)和,以及系列作品整體呈現(xiàn)的和諧美感 。

文森特·梵高,《維格伊拉運河上的格萊茲橋》局部

文森特·梵高,《維格伊拉運河上的格萊茲橋》,1888年,布面油畫,POLA美術(shù)館藏

另一幅《維格伊拉運河上的格萊茲橋》由梵高于1888年創(chuàng)作于法國南部的阿爾勒。畫面中,畫家用藍(lán)色表現(xiàn)天空與運河,用黃色描繪橋梁和河堤,綠油油的青草點綴著河堤,橋后的小樹林則以紅色和綠色表現(xiàn)。通過飽滿的色彩和強(qiáng)烈的對比,捕捉了法國南部陽光燦爛、色彩豐富的風(fēng)貌,展現(xiàn)出梵高獨特的藝術(shù)語言。

展覽介紹:

一、破冰游戲:現(xiàn)實主義、巴比松畫派與印象派前奏

正如派對中常常暗含對擺脫束縛、擁抱自由的期盼,19世紀(jì)中期的法國畫壇涌動著對改變的渴望。每年舉辦的巴黎沙龍展依然捍衛(wèi)著學(xué)院主義的傳統(tǒng),其視歷史、宗教與肖像題材為正統(tǒng),風(fēng)景與靜物則等而下之。學(xué)院派畫家被要求以不顯露個性的平滑筆觸和超強(qiáng)的寫實功力,用一種精心營構(gòu)的理想化敘事表現(xiàn)歷史和神話中的經(jīng)典故事。

居斯塔夫·庫爾貝,《雪中鹿影》,約1866-1869年,布面油畫,POLA美術(shù)館藏

庫爾貝、柯羅和馬奈代表著率先打破堅冰的力量,他們受過學(xué)院派的技法訓(xùn)練,卻熱衷通過表現(xiàn)現(xiàn)實生活和日常風(fēng)景挑戰(zhàn)學(xué)院傳統(tǒng)。在這個單元,派對中最先到來的賓客們有著鮮明的個性:庫爾貝堅持繪畫只能涵蓋真實與實際存在的事物,以現(xiàn)實主義的風(fēng)格描繪弗朗什-孔泰的地方風(fēng)景;柯羅善于刻畫寧靜詩意的鄉(xiāng)村景致,他與巴比松畫派關(guān)系密切,而后者最早嘗試于自然中寫生,對印象派意義深遠(yuǎn);馬奈則擅長以大膽而狡黠的方式賦予傳統(tǒng)圖式和創(chuàng)作原則以新的意義——在一個古老故事的外殼下,實際卻是一片真實的“當(dāng)代”巴黎近郊風(fēng)景。

愛德華·馬奈,《薩拉曼卡的學(xué)生》,1860年,布面油畫,POLA美術(shù)館藏

二、 舞池中央:印象派畫展與印象派的誕生

被官方沙龍展拒之門外的藝術(shù)家們熱切尋求著展示其獨立和反叛的機(jī)會。1873年,莫奈、雷諾阿、畢沙羅和西斯萊組建“無名畫家、雕塑家和版畫家藝術(shù)協(xié)會”;次年,包括他們在內(nèi)的三十位畫家聯(lián)合舉辦了展覽,并因為輿論對其激進(jìn)風(fēng)格的譏諷而得名“印象派”。這次展覽也被追溯為第一屆印象派畫展。

莫奈,《吉維尼的干草堆》,1884年,布面油畫,POLA美術(shù)館藏

今日,“無名畫家”們成了人盡皆知的名字,嘲笑和揶揄為藝術(shù)史中的偉大轉(zhuǎn)折賦名。在這個單元中,于舞池中央閃耀的,正是那些參與了第一屆印象派畫展、奠定了印象派之名的藝術(shù)家們。他們在室外的自然光線中作畫,執(zhí)著于表現(xiàn)變動不居的瞬時光效。莫奈無疑是其中的杰出代表,他描繪吉維尼田間干草堆的作品,正是一種“素以為絢”,借極度平凡的日常之物,彰顯幻化無盡的光影。另一方面,城市的工業(yè)化進(jìn)程也刷新著印象派畫家們的光色經(jīng)驗。在莫奈表現(xiàn)國會大廈的作品中,倫敦的霧霾卻成就了藝術(shù)家的靈感之源。

阿爾弗萊德·西斯萊,《盧安河畔的早晨》,1891年,布面油畫,POLA美術(shù)館藏

卡米耶·畢沙羅,《埃拉尼的晨曦下盛開的梨樹》,1886年,布面油畫,POLA美術(shù)館藏

皮埃爾-奧古斯特·雷諾阿,《沐浴之后》,1915年,布面油畫,POLA美術(shù)館藏

三、 煙火輝映:新印象派和后印象派的崛起

印象派面臨著過于注重感官、流于膚淺的批評。基于素描和線條的學(xué)院派訓(xùn)練被認(rèn)為與精神性掛鉤,而對色彩和印象的強(qiáng)調(diào),則似乎危險地將官能感受凌駕于理性之上。

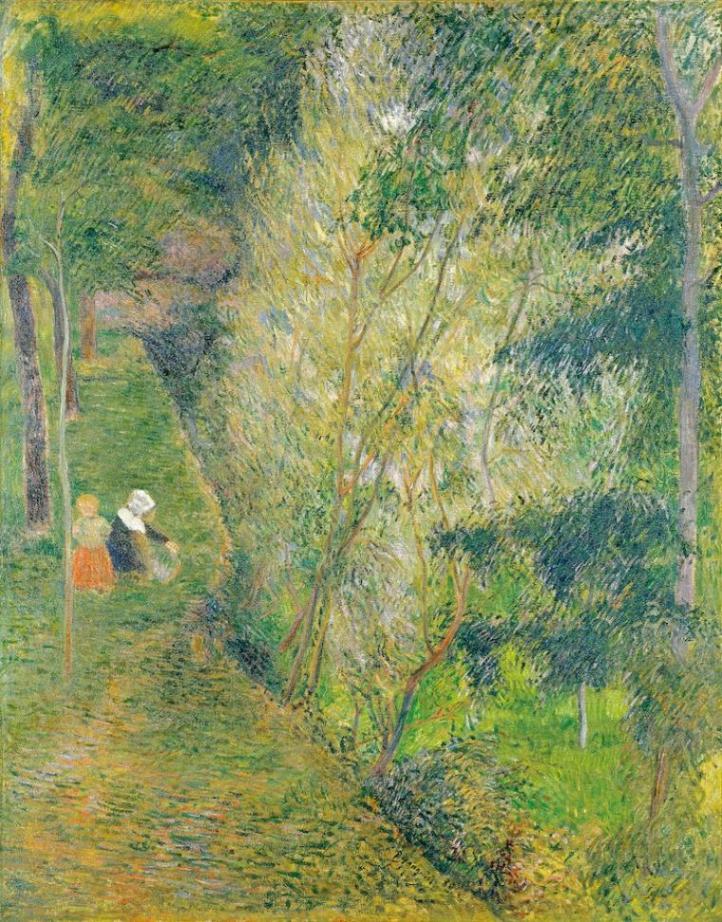

保羅·高更,《蓬塔旺樹下的母與子》,1886年,布面油畫,POLA美術(shù)館藏

事實上,在最初令人目眩的轟然綻放后,印象派的煙火正朝不同方向四射光芒。新印象派的代表人物修拉和西涅克借鑒19世紀(jì)晚期的光學(xué)和色彩理論,以微小的原色點代替調(diào)色,創(chuàng)造出均質(zhì)、冷靜的點彩繪畫風(fēng)格。塞尚、高更和梵高等后印象派畫家則被認(rèn)為代表著現(xiàn)代藝術(shù)的真正起點。其中,塞尚更被譽(yù)為“現(xiàn)代主義之父”,他以幾何形體和顏色的冷暖對比塑造人物、風(fēng)景或靜物的立體和空間感。高更因其對異域文化的探索和棄商從藝的曲折經(jīng)歷聞名,在他的早年畫作中,已流露出對遠(yuǎn)離都市喧囂的渴盼。法國南部小鎮(zhèn)阿爾勒的燦爛陽光和陽光下萬物呈現(xiàn)的明快色彩則強(qiáng)烈地吸引著梵高,他曾用“藍(lán)色和黃色的交響樂”形容《向日葵》,而這曲交響也同樣回蕩于本單元他繪就的阿爾勒風(fēng)景之中。

四、霓虹照夜:印象派之后的現(xiàn)代主義藝術(shù)

什么是“現(xiàn)代”?現(xiàn)代指示著當(dāng)下,指示著與過往全然不同的事物,而現(xiàn)代藝術(shù)則可被視為一種對現(xiàn)代或現(xiàn)代性的回應(yīng)。舞會、馬戲、歌劇、咖啡館、博覽會、林蔭大道……種種現(xiàn)代生活的景觀塑造著畫家的表現(xiàn)主題,乃至他們觀看和再現(xiàn)這個世界的方式。

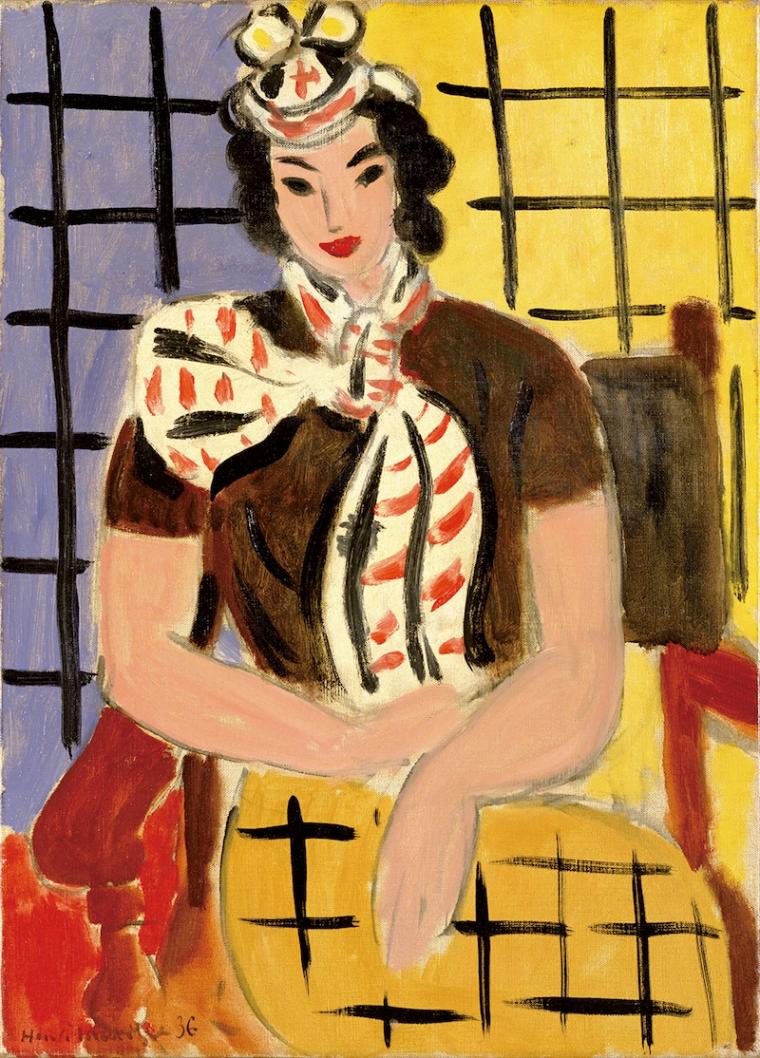

亨利·馬蒂斯,《戴圍巾的女子》,1936年,布面油畫,POLA美術(shù)館藏

巴勃羅·畢加索,《戴葡萄裝飾帽的女孩頭像》,1913年,布面油畫,POLA美術(shù)館藏

人們很難想象一雙19世紀(jì)的眼睛初見塞尚作品時的震驚,但無論如何,在印象派之后,藝術(shù)的面貌已與過去大異其趣,一如電弧燈代替煤氣燈和油燈照亮了彼時的巴黎,將其轉(zhuǎn)變?yōu)橐蛔灰怪恰R矮F派藝術(shù)家早期受到梵高鮮明用色和高更原始趣味的巨大影響,這在本單元弗拉芒克的作品中得到彰顯;而馬蒂斯的晚期肖像則宣告他終于完全形成了獨到的構(gòu)圖和色彩語言。布拉克和畢加索沿著塞尚的探索路徑繼續(xù)前進(jìn),如外科醫(yī)生一般分析和拆解尋常的元素和人物肖像,將其組合為需要觀眾重新思忖的對象。至此,繪畫終于第一次不再追求“再現(xiàn)”真實,而是畫家“表現(xiàn)”物象的載體。

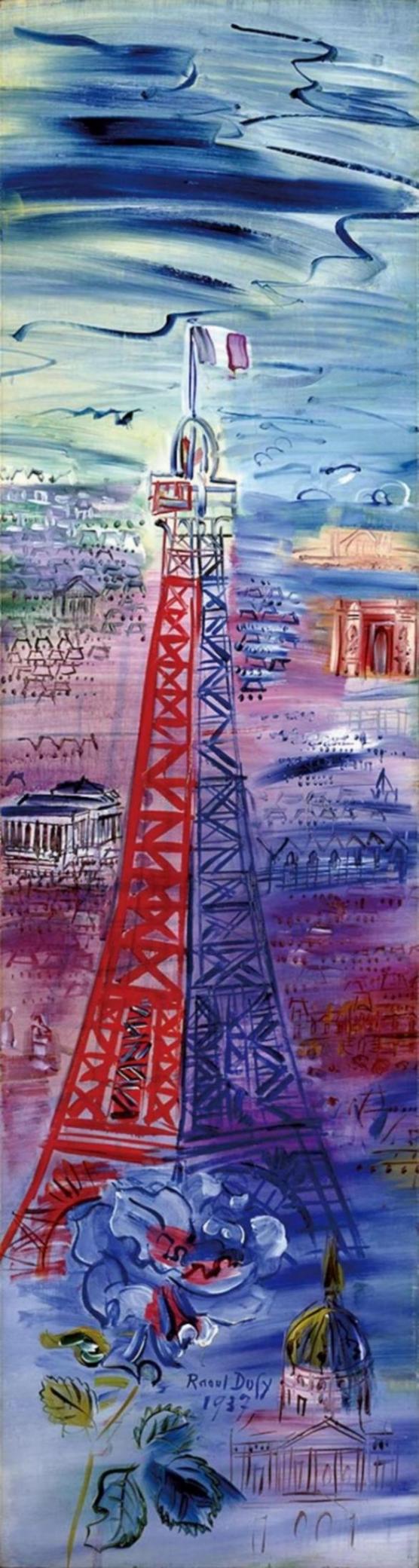

拉烏爾·杜菲,《巴黎》,1937年,布面油畫,POLA美術(shù)館藏

五、復(fù)調(diào)回響:西洋繪畫在東方

以法國為主要陣地的印象派也為其后整個歐美的現(xiàn)代主義藝術(shù)運動唱響了先聲,然而,其在地理和文化意義上的流布遠(yuǎn)不止于此。藝術(shù)史在闡述印象派的風(fēng)格形成時常談及浮世繪等東方藝術(shù)之功,但藝術(shù)間的對話如復(fù)調(diào)旋律交織追逐,以印象派為代表的西方繪畫,也反過來塑造著19世紀(jì)末至20世紀(jì)上半葉以中國和日本為代表的亞洲藝壇。

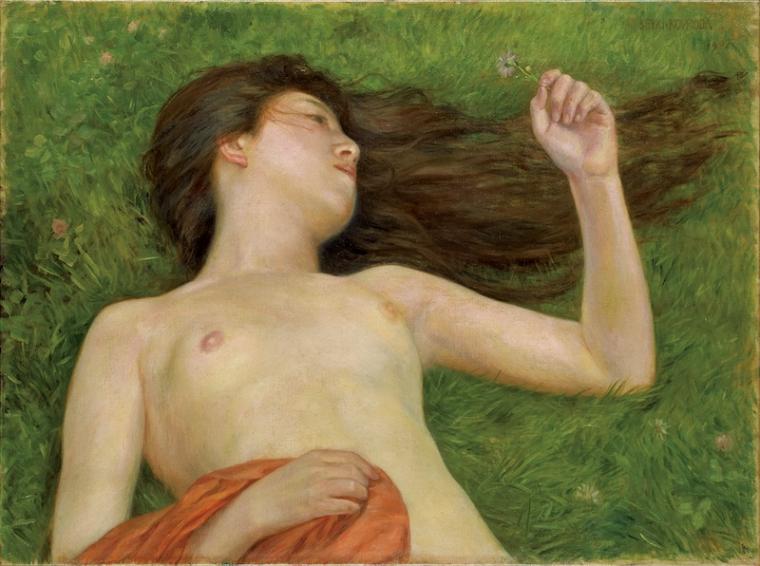

黑田清輝,《野外》,1907年,布面油畫,POLA美術(shù)館藏

黑田清輝最早于日本開設(shè)人體寫生課程,堪稱西洋繪畫在日本發(fā)展的奠基人。王悅之、陳抱一等中國藝術(shù)家曲徑通幽,于日本接觸到西畫技巧和基于西畫訓(xùn)練的美術(shù)教學(xué)體系,并將其帶回中國推廣。劉海粟、佐伯祐三、常玉、潘玉良等亞洲畫家均曾遠(yuǎn)赴巴黎,為方興未艾的現(xiàn)代主義派對增添了來自東方的聲部。同莫奈一樣,劉海粟為被光潑灑的巴黎圣母院深深震撼;從佐伯祐三粗獷的筆觸中,可見來自弗拉芒克的影響。常玉、潘玉良受馬蒂斯陶染頗多,但對線條的純熟把控和構(gòu)圖中時常得見的留白,依然透露出中國傳統(tǒng)繪畫的意境與氣息。

劉海粟,《巴黎圣母院夕照》,1930年,布面油畫,劉海粟美術(shù)館藏

六、余興派對:當(dāng)代藝術(shù)中的光與空間

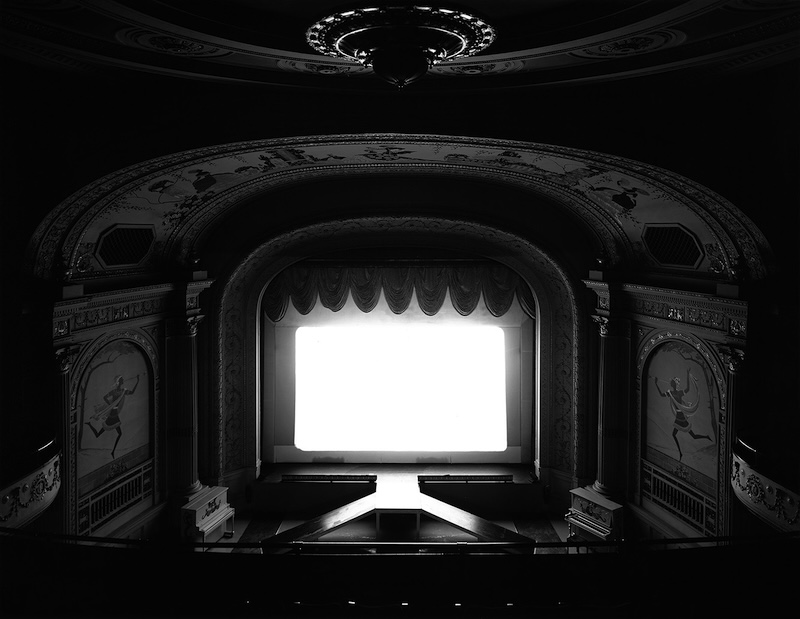

今時今日的藝術(shù)依然深受印象派偉大變革的啟發(fā),攝影藝術(shù)尤其如此。攝影的本意即“以光作畫”,其在誕生初期就曾影響了印象派記錄瞬時場景的創(chuàng)作理念。但在當(dāng)代攝影中,杉本博司卻反其道行之,通過長時間對電影熒幕的曝光,將“滿”轉(zhuǎn)化為“空”,將光的鋪陳還原為光本身。提爾曼斯則擅長發(fā)覺日常中的詩意與深刻;通過對光與影魔術(shù)般的運用,他賦予平凡的空間與景物以紀(jì)念碑式的永恒特質(zhì)。

杜菲筆下的賽馬場和巴黎鐵塔固然是現(xiàn)代都會的空間表征,但本雅明亦指出,室內(nèi)作為一種精神狀態(tài),可與現(xiàn)代性同義。本單元位于第三特展廳,展廳內(nèi)的大部分作品都指涉一種室內(nèi)空間的隱秘特質(zhì)或室內(nèi)外的空間關(guān)系:草間彌生的裝置打破了私領(lǐng)域的界限,以標(biāo)志性的波點呈現(xiàn)了當(dāng)代個體的精神焦慮與幻覺;而在馬克雷的作品中,來自不同影像的“門”串聯(lián)成縈回的復(fù)數(shù)時空,如同永不終結(jié)的迷夢。

杉本博司,《卡伯特街影院,馬薩諸塞州》,1978年,明膠銀印,POLA美術(shù)館藏